変形性股関節症の手術について

1. 人工股関節置換術

変形性股関節症・関節リウマチ・大腿骨頭壊死症などで病期が進行し、痛みが強くなっている人や日常生活の動作に支障がある場合には「人工股関節置換術」を行います。

人工股関節とは

人工股関節は骨盤(寛骨臼)側にカップと呼ぶお椀型の金属が設置され、大腿骨側には大腿骨頭の代わりに金属もしくはセラミック製のヘッドと呼ぶボール状のものが、ステムと呼ぶ軸状の金属と接続して大腿骨の中に固定されます。軟骨の代わりを担うカップの表面には特殊なポリエチレン製もしくはセラミック製の受け皿(ライナー)が取り付けられます。

人工関節を長持ちさせるための取り組み

股関節痛の軽減(解放)と動作制限のない日常生活が送れるように、できる限り人工関節を長期にわたって長持ちさせる必要があります。ここでは、当院で行っている様々な取り組みの一部をご紹介します。

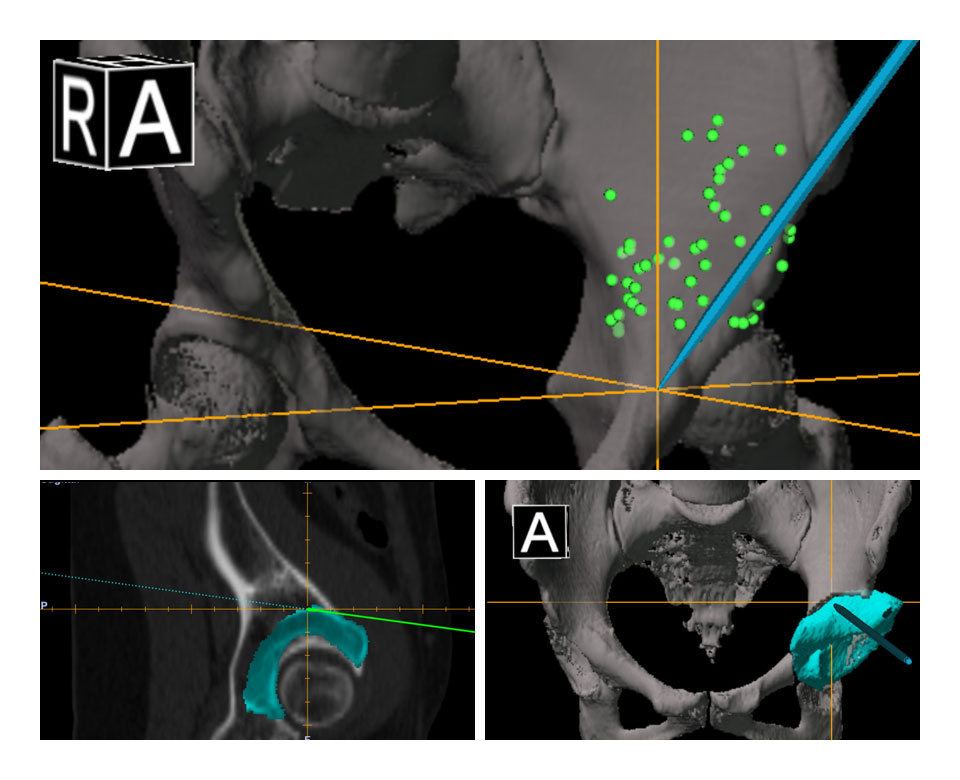

取り組み 1 ナビゲーションシステムを導入した手術

当院では、人工股関節置換術を行うすべての患者さんに「ナビゲーションシステム」を用いた手術を行います。人工股関節を設置するときには「正確な人工関節の設置」が重要になるため、手術支援の機械を利用し、人工股関節を設置する位置(高さや深さ)や角度を確認し、手術を進めています。

取り組み 2 MIS人工股関節置換術

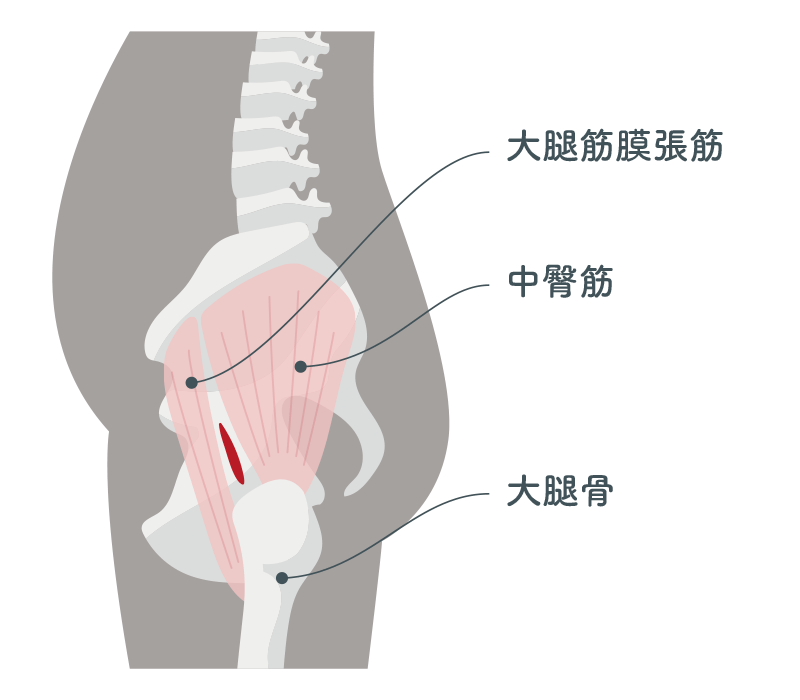

人工股関節領域で行うMIS(Minimum invasive surgery; 最小侵襲手術) は、股関節を支える最も重要な筋肉「中臀筋」と「大腿筋膜張筋」の隙間から手術を行います。股関節を支えたり、動かすために重要な筋肉を切り裂かない(全く侵襲を加えない)ため、術後の疼痛も少なく術後の筋力回復が早く見込め、手術直後から積極的なリハビリテーションを行い早期退院・早期社会復帰に役立ちます。

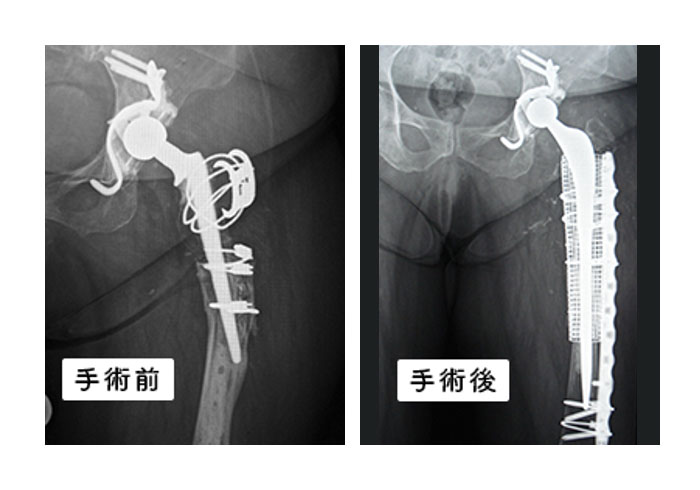

取り組み 3 人工股関節再置換術

人工股関節置換術後から長期間経過し、人工関節に緩みが生じてきた場合や、術後の合併症として頻回に脱臼を起こす、術後に感染を起こした場合などは「再置換手術」が必要になります。当院では再置換手術を行っています。再置換手術では複雑な手術手技が必要になる場合が多く、一般的な整形外科病院ではなく股関節を専門とする病院での手術が望ましいとされています。

取り組み 4 施設内骨バンク(ボーンバンク)

人工股関節全置換術を受けられた方の手術時に摘出した大腿骨頭を、患者さまの承諾のもとに、滅菌消毒・冷凍保存します。これに特殊な処置を加えて、再置換術時の「骨欠損部」に使用することで複雑な再手術にも対応できます。日本整形外科学会では、冷凍同種保存骨その他の組織を移植に利用できるように、「整形外科移植に関するガイドライン」および、「冷凍ボーンバンクマニュアル」を発行しています。西宮回生病院では、これらのガイドラインに則り、施設内に骨バンクを設置し対応を行っています。

手術後の生活や対策

手術に伴う炎症と疼痛が軽減してからリハビリを開始すると、炎症が治るまでの間に「筋力低下」や「拘縮」が進行してしまいます。そのため、手術直後から患者さんの疼痛を緩和し、早期のリハビリを行えるよう、当院では麻酔科医師の協力のもとマルチモダール鎮痛法(多用式鎮痛法)を実践しています。これまでの術後の疼痛対応は、「痛みが強くなってから鎮痛処置を追加する」という考え方でしたが、マルチモダール鎮痛法は、さまざまな鎮痛薬や鎮痛方法を組み合わせ同時に使用することで「鎮痛方法の副作用を軽減」しながら疼痛の改善を図るという方法です。局所麻酔薬・末梢神経ブロック・オピオイド・消炎鎮痛剤・アセトアミノフェン点滴など、いろいろな鎮痛方法を組み合わせて行います。術後の手術局所への積極的な頻回のアイシング(氷で冷やす)も非常に効果があります。疼痛に関するご不明な点がありましたら、医師までお尋ねください。

2.骨盤骨切り術

国内外を含めて股関節周囲の骨切り手術方法にはさまざまな種類があります。

当院では寛骨臼回転骨切り術(curved periacetabular osteotomy; CPO)という手術を行っています。この手術には適応の対象となる条件があり、変形性股関節症の原因になる寛骨臼形成不全があり、まだ正常に近い軟骨が残っている50歳以下の方が望ましい手術です。

寛骨臼回転骨切り術(CPO)について

寛骨臼回転骨切り術は、臼蓋形成不全の股関節の骨を切り回転することで荷重する関節面を広げる手術です。股関節の痛みを和らげるとともに変形性股関節症への進行を予防する目的があります。

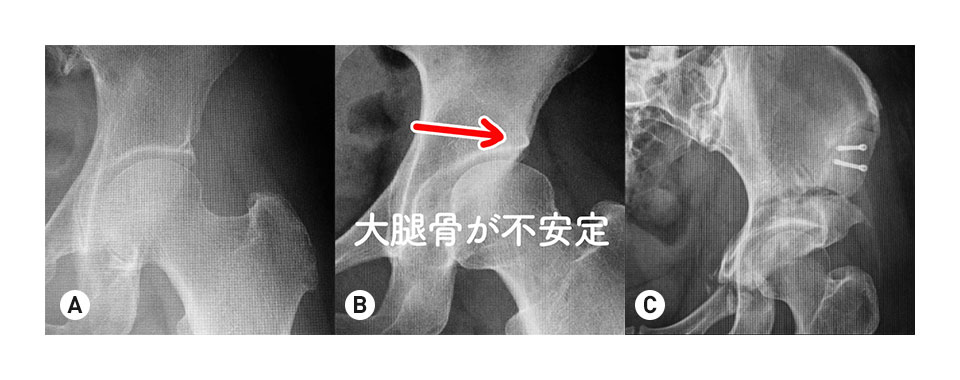

寛骨臼形成不全では寛骨臼の屋根が小さく(浅く)大腿骨頭の全体を覆うことができていないため、手術で寛骨臼の骨をドーム状に切ってスライドさせることで大腿骨頭を正常に覆います。

寛骨臼形成不全がある方は、大腿骨が不安定になっているため、骨盤にある寛骨臼をドーム状にくり抜くように骨切りを行い、骨切りした骨を外側へスライドさせて、骨頭を正常な股関節と同じように覆う手術を行います。この手術の非常にまれな合併症として、血管損傷や神経損傷、軟骨損傷などが起こる場合がまれにあります。当院では、安全に手術が行えるように人工股関節と同様のナビゲーションを用いています。

入院に関する注意点

寛骨臼回転骨切り術の手術時間は、患者さんの体格にもよりますが、2時間から3時間程度ですが、骨切りした骨が癒合するまで、ゆっくりとリハビリを進める必要があるため、当院では2ヵ月の入院を基本としています。また、手術中の出血が多くなるため、手術予定日の1ヵ月前から2回(400mlx2回)の自己血採取が必要となります。

手術後の生活や対策

手術に伴う炎症と疼痛が軽減してからリハビリを開始すると、炎症が治るまでの間に「筋力低下」や「拘縮」が進行してしまいます。そのため、手術直後から患者さんの疼痛を緩和し、早期のリハビリを行えるよう、当院では麻酔科医師の協力のもとマルチモダール鎮痛法(多用式鎮痛法)を実践しています。

マルチモダール鎮痛法は、さまざまな鎮痛薬や鎮痛方法を組み合わせ、少量ずつ同時に使用することで疼痛の改善を図るという方法です。局所麻酔薬・末梢神経ブロック・オピオイド・消炎鎮痛剤・アセトアミノフェン点滴などを少量ずつ使用する疼痛の緩和と併せて、頻回にアイシング(氷で冷やす)ことも効果的です。「疼痛」に関するご不明な点がありましたら、医師までお尋ねください。

合併症について

人工股関節の手術を受ける場合に、次のような合併症が起こる可能性があります。また、合併症は手術自体による合併症であり、どこの施設でもおこる可能性があります。

主な合併症

- 1. 細菌感染症

-

人工関節置換術後の合併症で最も問題となるのが「術後の細菌感染」です。術後の細菌感染も1%程度の確率で起こるといわれています。

万が一、感染症が起こった場合は、抗生物質など治療を行いますが、深刻な場合は洗浄や人工関節の入れ替えなど追加手術が必要になります。糖尿病の方やがん治療をされている方、膠原病などの免疫機能が低下している方はリスクが高くなります。虫歯や鼻腔、水虫などからの感染の報告もあります。口腔内や足の指を清潔に保っておくことも重要です。

西宮回生病院では、手術前に歯科衛生士による口腔内のチェックや鼻腔の細菌検査を行うことで術前の予防をしています。

- 2. 血栓

-

血栓とは血管の中にできる血のかたまりです。 人工関節の手術中もしくは手術直後に、血栓が起こる場合があります。手術中や手術直後は、患者さん自身で下肢の運動ができないため、エコノミークラス症候群に代表される下肢の血の巡りが滞る状態になり、下肢の血管に血栓が起こりやすくなります。足のむくみや痛みを感じるほかに歩行訓練が開始した際に血栓が血管内で移動する肺塞栓が起こる場合があります。

西宮回生病院では、以下の方法で血栓予防につとめています。

- 手術の前後に下肢超音波検査を行い血栓の有無を確認

- 手術中手術後にフットポンプ(足のマッサージ器のような器具)を使用

- 弾性ストッキングの着用を義務化

- 3. 脱臼

-

健康な股関節はあまり脱臼しませんが、手術のあとで股関節周辺の筋肉が弱っている場合は、脱臼が起こりやすくなります。以前は脱臼を予防するために術後のしゃがみこみや正座動作などは禁止事されていましたが、現在はインプラントや手術方法の改善により禁止動作もなくなり、脱臼率は1%以下といわれています。もともと膝関節に障害のない方であれば人工股関節の手術後に正座や和式トイレも禁止動作にはなりません。

当院では、ナビゲーションシステムを使用することにより「正確な人工関節の設置」を行い、脱臼のリスクが限りなく0%に近づくように努めています。

※人工関節の設置位置や設置角度が悪いと、股関節を深く曲げたり捻ったときにカップの端とステムの首の部分が衝突し、その状態から深く曲げるとテコの原理で脱臼が生じてしまいます。もともと関節がゆるい場合や柔らかい場合、転倒などの外傷によって生じる場合もあります。

お問い合わせ先

ご不明点がございましたら、

お気軽にお問い合わせください。

Tel. 0798-33-0601

電話受付時間/9:00~17:00